那惊天的一箭,射落了王室最后的荣光,甚至还改写了历史

东周桓王十三年,鲁桓公五年,公元前707年,夏。

在中原大地一个叫繻葛的地方(今河南省长葛市),爆发了一场战争。

周王朝宗法制度最高领袖,诸侯共主周桓王,亲率王室大军及扈从诸侯联军,讨伐近畿强藩郑国。

周郑两军在繻葛会战,王师战败,周桓王甚至中箭受伤。这一战虽不知名,却影响很大,经此一仗周王室纸老虎本质暴露无遗,诸侯争霸大幕拉开了,中国的历史就此改写。

一、周郑相爱相杀

事情本不该闹到这般田地,郑国是周王室近支亲贵诸侯,始祖郑桓公是西周厉王幼子,再传至其孙郑庄公,与周桓王也还是未出五服的亲族。郑桓公作为烈士,追随西周末代天子战斗至生命最后一刻;其子郑武公护送周平王东迁成周洛邑(今河南省洛阳市),并与郑庄公相继担任王室卿士(大致相当于宰相),为周王朝效犬马之劳。就此看来,郑国公室简直是满门忠烈世代纯臣。

真相总是潜藏在历史细节中。郑桓公效死的那位天子是著名昏君周幽王,也就是传说中“烽火戏诸侯”的主,此公不爱江山爱美人,为宠幸著名美女褒姒(夏禹后人,褒国公族女),不惜废后易储。幽王前老丈人申侯勃然大怒,不顾一切勾结犬戎入侵宗周镐京(西周王都,在今西安市境内),幽王身死国灭为天下笑。其后申侯拥立自己的外孙前太子宜臼登基,是为周平王。

就伦理而言,君为臣纲,父为子纲,幽王有再大不是,平王也不该以刀兵相向,更何况将他杀害?尽管当时平王年纪尚幼,但申侯终归是打着他的旗号起兵的,因此这个弑君篡位的乱臣贼子名号,他是逃不掉的!

而接下来郑武公的选择就很奇怪了,投效平王明显是厚着脸皮事敌的不肖子孙所为嘛!

小孩子才问对错,政治家只看利益。凭什么让郑国忘却国恨家仇?当然是足够的利益。郑国并不是一开始就在中原的,最早他们分封在今陕西省华县,郑桓公意识到西周即将衰败,不愿自己的氏族与之陪葬,于是先期着手东迁,所以后来郑都叫“新郑”(今河南省新郑市)。这里可以看出先秦道德标尺,哪怕人格完善如郑桓公,也只想牺牲自己,并不准备“献了青春献子孙”。但是东方并非无主之地,早就分封了一票诸侯拱卫成周,郑国只能通过行贿向虢(东虢)郐等国借地,暂时安置随迁士民。寄人篱下当然不是长久之计,但中原大地已经没有地方可以分封了,要虎口夺食硬抢一块地盘的话,一方面郑国没有足够力量,另一方面这么做政治压力很大,操作不当可能得不偿失。因此郑武公迫切需要周王室支持,哪怕这个朝廷有着先天道义缺陷,还跟自己有杀父之仇,也顾不得许多了。

对于周平王来说,得国不正的恶名始终困扰着他。当时宗周故地还有一位由虢公翰拥立的周携王(周幽王弟王子余臣),不论后世如何贬低此人,在当时他显然比悖逆的平王更少负面评价,很可能也更得宗周人心,“二王并立”局面甚至持续了二十多年。这就是平王站不住脚只能东迁的根本原因,所以他同样非常需要郑国这样的近支亲贵诸侯支持。为此平王付出了极大代价,不仅同意郑国以王室名义讨伐无罪的虢郐等国,甚至默许他们调动洛邑常备军,即所谓“成周八师”帮忙抢地盘。

经过这一番肮脏政治交易,平王总算得到一个偏安之局,而郑国则在他们梦寐以求的溱洧膏腴之地扎下根来。

本来这场交易周郑双方各自解决了迫在眉睫的难题,但是他们这种低层次的相互利用关系注定不能长久。

二、周王中兴梦想

当形势逐渐稳定下来,周郑蜜月期也就走到了尽头。好容易理清头绪的周王室不愿意再让厚脸皮的郑国薅羊毛,于是双方关系不再和谐。

不过久历政坛的周平王行事还是谨慎的,他试图引进虢国君主加入朝堂制衡郑国,但是当郑庄公表示不满后,他马上理智的进行退让,甚至不惜违背君臣礼数搞“周郑交质”,互相将继承人交给对方作人质,保证没有恶意不起坏心。

然而当享国五十年之久的平王驾崩,在郑国当人质的周太子狐也不幸早逝。郑国固然不至于虐待太子狐,但这种憋屈生活可能极大损害他的健康。于是东周掌舵大权交到了年轻的太孙手中,即后来的周桓王。血气方刚的新天子身负国恨家仇,更想要恢复往日荣光,于是对专横无礼的郑庄公明显表示出敌意。

本来就是勉强维持的周郑关系迅速恶化。

必须说明的是周桓王并不是愣头青,他忍耐了十三年,终于自认为做好了准备,拉上一票反郑诸侯,雄赳赳气昂昂打上门来兴师问罪。

周军主力为成周八师,按《周礼》:一师二千五百人,八师就是二万人。一般认为周代早期军队编制一般是一乘兵车二十五人,八师编制上限当为兵车八百,考虑到平王东迁后王室财政恶化,暂估其只达到一半编制数。周王出兵大概不会倾巢而出,可能动员兵车二百至三百乘;参加伐郑的有陈蔡卫三国,怎么说每国也得出上百八十乘兵车。周军总兵力大约二到三万,兵车五百左右,在春秋早期,这是一支相当可观的力量。

周桓王本以为这就是一场展示力量的武装**,天子御驾亲征,乱臣贼子必惧,百姓肯定会箪食壶浆以迎王师,必须是所向披靡兵不血刃。那个凶狡不逊的郑伯寤生(即郑庄公),面对泰山压顶之势,无疑要诚惶诚恐跪地摇尾乞降。

桓王终究还是年轻,对政治斗争的残酷性缺乏准备,于是现实就狠狠地教育他。

三、郑伯厚黑野望

相比周桓王的稚嫩,郑庄公显然要精明老辣得多。从“郑伯克段于鄢”中智珠在握的稳健,以及事后“黄泉见母”的影帝级表演可知,此君深悉厚黑之道。

郑庄公对自己的国家有着清醒的认识:郑国虽有勤王大功,又长期辅佐王室,政治地位很高,但基础还不算非常稳固。一方面郑国分封未久,远不如立国数百年的齐晋鲁宋根深蒂固;另一方面郑国是从关中举国搬迁到中原的,现有领地几乎都是从其他诸侯那里巧取豪夺得来。尽管虢郐等国君主未必得人心,但原有地头蛇们肯定不会喜欢这些外来户过来抢资源,郑国公室靠追随者以少数派统治新征服地区,没有广泛的群众基础。

为了郑国长治久安,郑武公郑庄公父子大力扩张,用新得土地财富封赏抛弃祖业追随东迁的一票铁杆,巩固基本盘;同时减少存量资源再分配,避免将被征服的本土势力完全推向对立面;为鼓励识时务者归附,也要将一部分增量资源分润他们。

有扩张需求不等于就能顺利扩张,郑国地处中原腹地,周边诸侯林立,大家对强势崛起的郑国多有警惕。郑武公时,周平王势弱有求于郑,才能默许他们攻灭虢郐。其后周携王败亡,东周王室地位巩固,不再允许有人如法炮制,郑庄公只能使尽坑蒙拐骗的手段,打天子旗号谋自家实利。

郑国和周王室关系与美国和联合国关系有些相似,都是一个国际组织中的强势成员,希望操纵该组织为自己的行为背书。就如美国长期拖欠联合国会费,动辄威胁退出联合国一样,周平王有意找人制衡郑国时,郑庄公就直接甩脸**周王颜面扫地搞“周郑交质”。当对郑不友好的周桓王上台,郑国马上派人偷割王室领地庄稼,发出羞辱性警告。

但是,郑国并不具备美国这样的压倒性优势,当时的周王室也没有沦落到橡皮图章的程度。为明确王朝秩序,周郑双方终于走到了兵戎相见的地步。

四、繻葛一箭惊天

直到王师兵临城下,郑庄公才意识到大事不妙,他虽然轻视王室,但绝不想和周王摊牌,就像美国整天批评联合国**无能,但如果有人提议联合国搬离,他一定要否决的,因为大义名份不可假手于人。

无奈木已成舟,悔也无用,只能兵来将挡水来土掩。

郑庄公拔拉一下手中力量:郑国是中等邦国,即所谓“千乘之国”,虽然不见得真有一千兵车,但认真动员的话,拉出五六百辆战车还是办得到。《论语》提到“齐景公有马千驷”,可见要齐国这种霸主国才能凑得出千乘以上战车。况且不是所有人都有胆量跟天子开战的,郑庄公只能动用忠诚度最高的嫡系力量,估计约三百战车。当年与共叔段打你死我活的内战时不过动用战车二百,此时也不会多得太多。

虽然郑国以臣抗君,先天理不直气不壮,自身实力也处于劣势,看不起来几乎没有胜算。但是他们还有一个强项,参战的都是庄公铁杆:郑国参战将领有庄公之子子元(即公子突,后来的郑厉公)、曼伯(世子忽,后来的郑昭公)以及祭足、原繁、高渠弥、祝聃等亲信重臣,大家劲往一处使,没有内耗;而王师构成复杂,陈蔡卫各有心思,并不能很好配合。

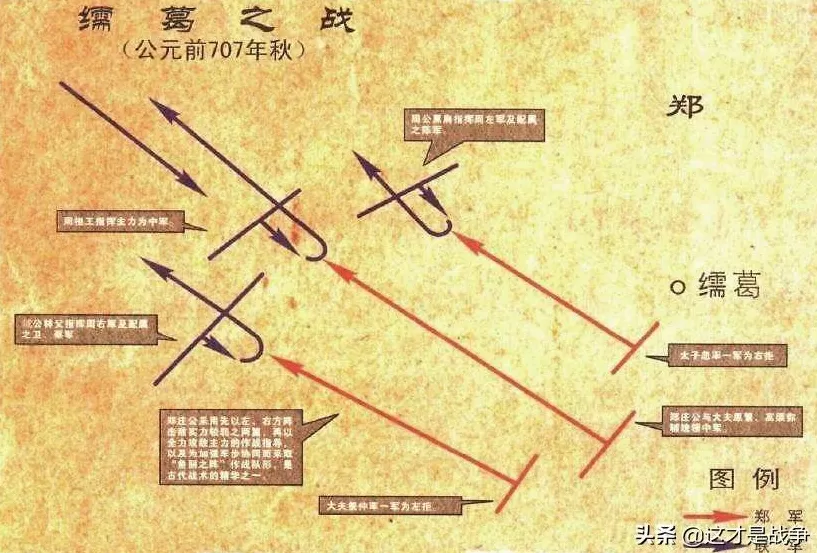

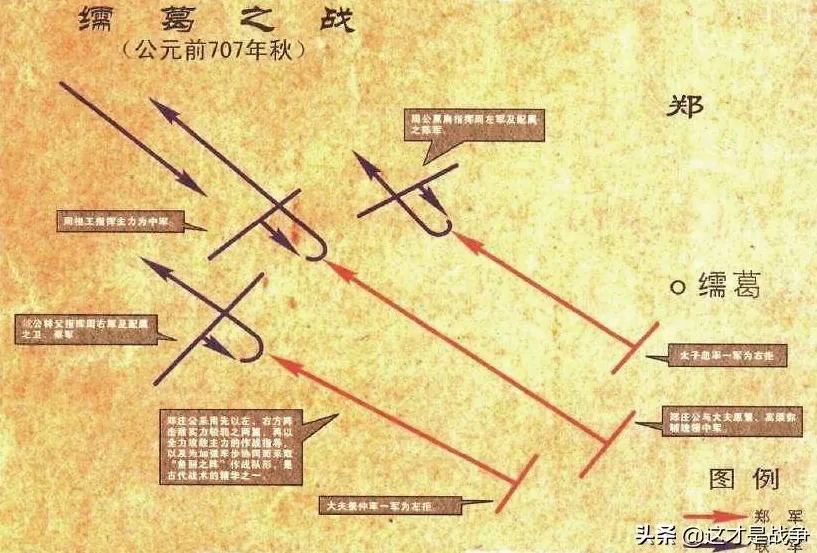

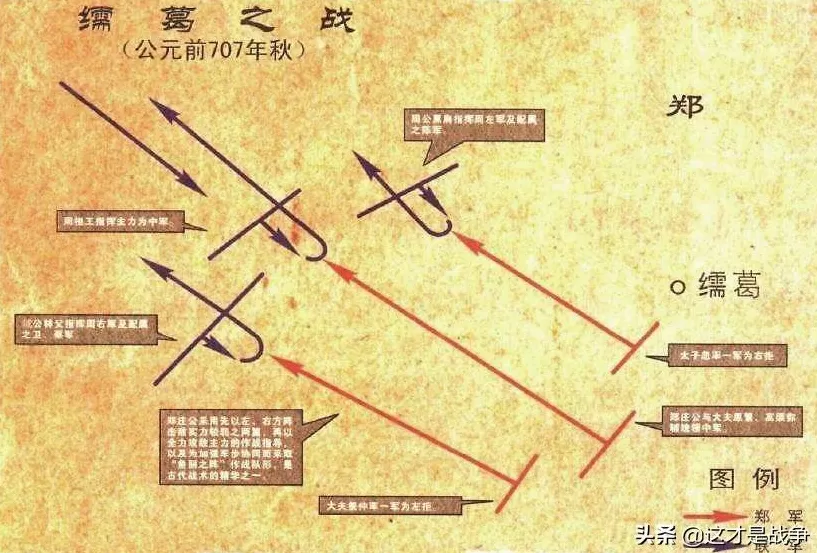

繻葛之战不仅是一场以少胜多战役,还是中国历史上第一次记录了会战阵型,即郑军的“鱼丽之陈”。

所谓“鱼丽”,即鱼鳞,也就是像鱼鳞一样交错布局,而不是横竖对齐的方阵。这个鱼丽阵具体怎么布列,历来都有争议:《左传》中只记“先偏后伍,伍乘弥缝”,偏是战车编制。按《司马法》有九乘、十五乘、二十五乘为一偏三种说法;伍则是步兵编制,五人一伍十伍一队;其实就是战车在前冲锋,步兵殿后掩护,防止敌人从战车间隙突破。然而这是车战时代的正常布阵方式,并不值得专门提出。因此有人援引《司马法》其他记录,认为伍也是战车编制,一百二十五乘为一伍,先偏后伍就是前轻后重的锥形阵,问题是战车冲锋需要比较大的空间,交错布局会互相妨碍,并不能形成有效掩护。

其实历代注释家室是将战争玄学化了。春秋早期会战,战车仍是绝对主力,步兵基本上是乘车甲士的仆役,主要是战前服侍准备,战时呐喊助威,必要时抢救主子,战后打扫战场,较少参与战斗。鱼丽阵跟先偏后伍没什么关系,就是中军大阵靠后,左右两翼前出并略微靠拢,形成一个倒品字布局。

在实战中,王师以周桓王统率主力成周八师为中军,周公黑肩指挥陈国军队为左军,虢公林父指挥卫蔡联军为右军。郑军两翼斜向外侧突进,放王师主力直逼中军本阵,左右军迅速击破王师两翼陈蔡卫杂牌军,然后三路合击周王。当时大家打仗比较耿直,没有什么花花点子,就是战车一线排开对冲;郑国只是一个小小改变,就带来翻天覆地的变化,“兵者诡道”的战术原则就此确立,战争不再是简单力量对比。

周桓王完全没想到负隅顽抗的郑人如此冥顽不灵,更不料郑军中有个杀千刀的竖子祝聃,乃敢以弓矢犯至尊,一箭射伤天子。

虽然周桓王血气犹存,轻伤不下火线,还想力挽狂澜,无奈两翼溃败独立难支。王师败绩,一场轰轰烈烈的讨伐战最终惨淡收场。

五、说英雄论成败

说到繻葛之战的首功,当然属于足智多谋的子元。

但这不等于说郑国的胜利只在战场智谋角逐,如果没有郑武公郑庄公两代人打下的基础,没有一支骁勇敢战服从性好的郑军,胜利根本无从谈起。

作为郑国最高统帅,郑庄公很好的把握了战争节奏:他没有御敌国门之外,而是选择了腹地繻葛。繻葛在郑都新郑南方,成周洛邑在新郑西偏北方向,王师是摆明车马讨伐不臣,没有必要也不可能绕道南翼。郑军不选择早期决战可能是要避敌锋芒,而他们也不在新郑据城坚守则充分体现了庄公的沉稳冷静。国都中未必没有异己分子,万一他们临阵搞战场“起义”,那就大事去矣。干脆放弃国都陈兵繻葛,以低姿态面对周王,主动置身亡国灭种险境,营造哀兵之势,最大限度消解了以臣抗君的政治劣势,有效振作了士气。初战告捷后,庄公断然拒绝诸将扩大战果的想法,见好就收派人上门劳军,尽量给王室留一分面子,避免完全坐实叛逆之名。

另外,不要忽视王师内部猪队友不给力的影响。不仅是子元分析的,陈国内乱未息军无斗志,卫蔡素有矛盾不能有效配合。那位右军主将虢公林父更耐人寻味,虢公不是周公召公那种留置朝廷的重臣,他自己也是国君,虢国(西虢—南虢)距成周也不太远(大致在今河南省三门峡市),他奉诏出战却不带自家嫡系,只能说明他并不支持这场战争。其实这也不难理解,虢国先君虢公石父本是平王之父幽王宠臣,一贯支持褒姒,另一位虢公翰又拥立周携王,虢国本来是比郑国更大的反贼,无非是利益交易换取他们改弦易辙归附平王。所以虢公林父心中有数,在朝廷跟郑庄公打擂台也就罢了,真打倒郑国,下一个被收拾的说不定就是自己,何必那么卖命。我甚至怀疑他和郑庄公私底有勾结,向郑国泄露王师虚实,在战场上故意指挥不力,制造败局。

尽管郑国在战场上表现出色,但在战略上却是双输之局。

之前周王固然式微,但余威尚存。晋国一帮乱臣贼子数十年如一日搞“曲沃代绛”闹家务,一旦王室出面干预时就要怂一怂避风头。繻葛战后再没有人把周王当回事了,破军灭国绝人宗祀再无忌惮,弑君篡位愈演愈烈,绝大多数人甚至不屑请求天子名分支持。

郑国也没落得好,尽管庄公还试图挽回,但周郑撕破脸的情况已经昭然天下,他们再不能拉大旗做虎皮谋私利了,接下来就只能拼国力了。而这恰恰是郑国短板,于是郑庄公开创的小霸好局昙花一现,成为齐晋秦楚诸霸的“先烈”。

唯一破局可能在于周桓王,如果他当时能理性一些,不求全胜,在庄公退兵繻葛时,自说自话宣布郑伯知错降服,王室宽宏大量赦免其罪。那时候郑庄公也只能打掉牙和血吞,按捺住野心上书请罪,让王室荣光再延续最后的一段时光。

本文作者:鳄鱼不哭,“这才是战争”加盟作者 ,未经作者本人及“这才是战争”允许,任何媒体、自媒体不得转载,违者必追究法律责任,读者欢迎转发。友情提示:本号已加入版权保护,任何敢于抄袭洗稿者,都将受到“视觉中国”式**打击,代价高昂,切勿因小失大,勿谓言之不预也。

公众号作者简介:王正兴,原***某野战部队军官,曾在步兵分队、司令部、后勤部等单位任职,致力于战史学和战术学研究,对军队战术及非战争行动有个人独到的理解。其著作《这才是战争》于2014年5月、6月,凤凰卫视“开卷八分钟”栏目分两期推荐。他的公众号名亦为“这才是战争”,欢迎关注

A02《古文观止・周郑交质》

《周郑交质》原文全文

郑武公、庄公为平王卿士①。王贰于虢②,郑伯怨王③。王曰:“无之。”故周郑交质④。王子狐为质于郑⑤,郑公子忽为质于周。

王崩⑥,周人将畀虢公政⑦。四月,郑祭足⑧帅师取温之麦⑨。秋,又取成周之禾。周郑交恶。

君子曰:“信不由中⑩,质无益也。明恕而行⑪,要之以礼⑫,虽无有质,谁能间之?苟有明信,涧溪沼沚之毛⑬,苹蘩蕰藻之菜⑭,筐筥錡釜之器⑮,潢汙行潦之水⑯,可荐于鬼神⑰,可羞于王公,而况君子结二国之信,行之以礼,又焉用质?《风》有《采蘩》、《采苹》,《雅》有《行苇》、《泂酌》⑱,昭忠信也。”

核心注释

①卿士:西周至春秋时期王室最高执政大臣,总领朝政,地位尊贵。

②王贰于虢:贰,两属,指周平王将部分执政权力分给虢公,形成郑、虢二卿共掌政务的局面,意在制衡郑国。

③郑伯:指郑庄公,“伯”为春秋时期诸侯爵位(公、侯、伯、子、男),郑国为伯爵国,故称“郑伯”。

④交质:交换人质,是春秋时期诸侯间为维系信任的一种政治手段,此处周王室与郑国交换人质,打破了“天子无质”的西周礼制。

⑤王子狐:周平王次子,作为周王室人质前往郑国;公子忽:郑庄公太子(后为郑昭公),作为郑国质子前往周王室。

⑥王崩:崩,古代称天子去世为“崩”;此处指周平王于隐公三年(公元前720年)去世。

⑦畀虢公政:畀(bì),给予;指周人准备将王室全部政务交给虢公掌管,彻底排挤郑国。

⑧祭足:郑国大夫,名足,字仲,又称祭仲,是郑庄公时期重要辅臣,以谋略著称。

⑨温之麦、成周之禾:温地的麦子、成周的谷子,均为周王室属地的粮食作物;郑国取粮行为是对周王室的经济报复与政治挑衅。

⑩信不由中:中(zhōng),通“衷”,内心;指诚信并非发自内心,虚伪的信任无法靠人质维系。

⑪明恕而行:明,明察;恕,体谅;指行事需明察事理、体谅他人,以真诚态度待人。

⑫要之以礼:要(yāo),约束;指用礼制来约束双方行为,作为诚信的保障。

⑬涧溪沼沚之毛:涧、溪为山间小溪,沼、沚为水中小洲;毛,指可食用的植物野菜。

⑭苹蘩蕰藻之菜:苹、蘩、蕰藻均为古代祭祀常用的水草类野菜,象征质朴的祭品。

⑮筐筥錡釜之器:筐、筥(jǔ)为竹制盛物器具,錡(qí)、釜为金属炊具,此处泛指简陋的器物。

⑯潢汙行潦之水:潢汙(huáng wū)为积水坑,行潦(xíng lǎo)为路边流水,指普通的水。

⑰荐于鬼神、羞于王公:荐,进献(祭祀);羞,进献(饮食);意为即使是质朴简陋的物品,只要心怀诚信,也可用于祭祀鬼神、进献王公。

⑱《风》《雅》引诗:《采蘩》《采苹》出自《诗经·国风》,《行苇》《泂酌》出自《诗经·大雅》,均以忠信为主题,用以佐证“忠信为立世之本”的观点。

深度解析

一、经典入选:为何《周郑交质》能入《古文观止》?

《古文观止》选录古文,首重 “史鉴” 与 “文范”—— 既需承载重大历史转折,又需具备精炼的叙事艺术与深刻的义理内涵。《周郑交质》仅二百余字,却浓缩了春秋初期最关键的政治变局:周王室从 “天下共主” 沦为需与诸侯 “交换人质” 以维系信任的弱势存在,而郑国则从王室 “卿士” 崛起为敢与天子博弈的强权诸侯。 这一事件,是西周 “礼乐征伐自天子出” 向春秋 “礼乐征伐自诸侯出” 的标志性转折,堪称 “礼崩乐坏” 的 “第一块多米诺骨牌”。

从文学角度看 ,《周郑交质》的叙事堪称 “微言大义” 的典范。全文无一句冗余,开篇即点 “周郑交恶” 的核心矛盾,中间简述 “交质” 过程,结尾以 “君子曰” 点睛,批判礼制崩坏的同时,重申 “信” 与 “礼” 的重要性,结构严谨如榫卯相扣。其语言凝练却张力十足,如 “周郑交恶” 四字,既概括事态,又暗含对双方失序的批评;“王子狐为质于郑,郑公子忽为质于周 ” 一句,看似客观陈述,却藏着对 “天子与诸侯平等交质” 的讽刺 —— 这种 “以事见义” 的笔法,正是《左传》的精髓,也契合《古文观止》“让读者悟史、学文、明义” 的编选初衷。

此外,这篇短文还具备 “以小见大” 的格局。“交质” 本是周郑两国的局部矛盾,却折射出整个天下秩序的崩塌:当维系政治信任的不再是 “天命” 与 “礼制”,而是 “人质” 这种诸侯间的权宜之计,意味着西周数百年的统治根基已动摇。 这种 “见微知著” 的历史洞察力,让《周郑交质》超越了单纯的事件记载,成为理解春秋时代的 “入门钥匙”,也正因如此,它被吴楚材、吴调侯置于《古文观止》卷一《左传》部分,紧随《郑伯克段于鄢》之后,构成春秋初期 “王室衰微、诸侯崛起” 的完整叙事链条。

二、历史铺垫:周郑从 “辅弼” 到 “交恶” 的裂痕

要读懂 “周郑交质”,必先理清周郑两国的特殊关系 —— 它们曾是 “唇齿相依” 的盟友,最终却因权力失衡走向对立,这一转变的根源,藏在周平王东迁与郑国崛起的过程中。

郑国的先祖郑桓公姬友,是周宣王的异母弟,初封于郑(今陕西华县)。西周末年,幽王昏庸,犬戎逼近镐京,郑桓公预感到王室危亡,便向太史伯请教 “避祸之策”,最终决定东迁到 “济、洛、河、颍之间”(今河南中部)。这一迁徙,为郑国后来的崛起埋下伏笔。周幽王十一年(公元前 771 年),犬戎攻破镐京,幽王被杀,郑桓公殉国;其子郑武公掘突继位后,立即率军与秦襄公、晋文侯一同护送周平王迁都洛邑(今河南洛阳)—— 这便是 “平王东迁 ”,东周由此开始。

对于平王而言,郑武公的护送之功至关重要:若没有郑国等诸侯的支持,东迁的周王室根本无法在洛邑立足。为报答郑国,平王任命郑武公为 “王室卿士”(相当于执政大臣),让郑国参与王室政务决策。郑武公借此机会,一边辅佐平王,一边扩张郑国领土 —— 他先后灭了东虢、郐国,吞并周边小国,将郑国都城迁至新郑(今河南新郑),使郑国成为中原腹地的强国。此时的周郑关系,是 “王室倚重诸侯,诸侯尊奉王室” 的良性互动,郑国也因 “辅弼王室” 的身份,获得了政治上的合法性与影响力。

郑武公去世后,其子郑庄公寤生继位,继续担任周王室的卿士。庄公是春秋初期的 “雄主”,他平定弟弟共叔段的叛乱(即《郑伯克段于鄢》之事)后,郑国国力进一步增强,成为中原诸侯中最具实力的国家之一。但随着郑国势力的膨胀,周平王的心态开始变化:他既需要庄公辅佐,又担心郑国 “挟天子以令诸侯”,威胁王室权威。这种 “依赖与猜忌并存” 的心理,最终催生了周王室的 “分权” 尝试 —— 平王想将部分卿士权力交给虢国国君虢公忌父,以此制衡郑庄公。

郑庄公与周平王对质

这一决策,成为周郑关系破裂的导火索。郑庄公得知后,立即前往洛邑,当面质问周平王 —— 在庄公看来,郑国世代辅佐王室,功劳卓著,平王突然分权给虢公,是对郑国的 “忘恩负义”,更是对自己卿士地位的挑战。面对庄公的强硬态度,周平王却不敢承认自己的意图 —— 此时的周王室,早已没有西周那样的军事与经济实力,若与郑国彻底决裂,后果不堪设想。于是,平王只能 “辞穷”,反复辩解 “无之”(没有这回事),试图平息庄公的不满。

但口头辩解已无法挽回信任 —— 郑庄公深知周王室的猜忌,而平王也明白郑国的强势,双方都清楚:昔日 “辅弼与依赖” 的关系已不复存在,取而代之的是 “强权与弱势 ” 的博弈。为了暂时稳住局面,周平王提出了一个前所未有的解决方案:交换人质 。这一提议,既暴露了周王室的无奈,也标志着周郑关系正式进入 “不信任时代”,“周郑交质” 的大幕就此拉开。

三、事件始末:一场颠覆礼制的 “人质交换”

郑伯质问责平王 周郑定约交人质

周平王提出 “交质” 后,郑庄公并未拒绝 —— 对他而言,这既是对周王室 “不信任” 的回应,也是一种政治宣示:郑国已足够强大,能让天子用 “人质” 来换取自己的信任。于是,一场违背西周礼制的 “人质交换”,在洛邑与新郑之间展开。

交质的双方,都是两国的核心亲属:周王室派出的是平王的太子姬狐,郑国派出的是庄公的世子姬忽(即后来的郑昭公) 。这一安排,看似 “对等”,实则暗藏讽刺 —— 按照西周礼制,太子是 “天下之本”,象征着王室的传承,只能居于王都,受诸侯尊崇;而诸侯世子虽也是诸侯国的继承人,但其地位远低于周天子太子。如今,周天子太子要去诸侯国内做人质,诸侯世子却能居于王都,这种 “地位倒置”,彻底打破了 “天子尊、诸侯卑” 的等级秩序。

王子狐赴郑为质 公子忽入周履约

《左传》对交质过程的记载极为简略,仅 “王子狐为质于郑,郑公子忽为质于周” 十二字,但这十二字背后,是周王室权威的彻底崩塌。在西周时期,“人质” 多用于诸侯与蛮夷、或诸侯与诸侯之间,目的是约束弱小一方;而天子与诸侯交质,在整个西周历史上从未有过 —— 它意味着,周平王已无法用 “天命”“礼制” 来约束郑国,只能用 “太子为人质” 这种最原始的方式来换取暂时的和平。

交质之后,周郑之间的 “信任危机” 并未解决,反而埋下了更深的隐患。周平王在位五十一年,去世后,在郑国做人质的太子姬狐闻讯返回洛邑奔丧,却因悲痛过度,刚回到王室就病逝了。姬狐的死,让周王室对郑国多了一层怨恨 —— 他们认为,太子的早逝与在郑国做人质的经历有关;而郑庄公则觉得,太子去世并非郑国之过,王室的怨恨毫无道理。双方的矛盾,再次升级。

姬狐去世后,其儿子姬林继位,是为周桓王。桓王年轻气盛,不像平王那样隐忍,他对郑国的不满早已积累:一方面,他认为郑国 “挟制” 先王(平王),迫使太子做人质,是对王室的 “大不敬”;另一方面,他想摆脱郑国的控制,重振王室权威。于是,桓王继位后不久,就正式任命虢公忌父为王室卿士,与郑庄公共同执政 —— 这正是当年平王想做却不敢做的事。

郑师取温麦泄愤 周郑嫌隙生恶端

郑庄公得知桓王的任命后,怒不可遏。他认为,周王室在太子狐去世后,不仅不感念郑国的辅佐之功,反而变本加厉地分权,是对 “交质” 约定的背叛。为了报复周王室,庄公采取了一系列强硬措施:公元前 720 年(周平王去世当年),郑国军队强行收割了周王室属地温邑(今河南温县)的麦子;同年秋天,又收割了成周(今河南洛阳东)的谷子。这两次 “抢粮” 行动,看似是经济报复,实则是政治挑衅 —— 郑庄公在用行动告诉周桓王:郑国既有能力辅佐王室,也有能力对抗王室。

周桓王被郑国的挑衅彻底激怒,他于公元前 717 年召见郑庄公,却故意对其 “不以礼相待”;公元前 707 年,桓王更是彻底罢免了郑庄公的王室卿士之职,随后亲自率领周军及陈、蔡、卫等国军队,讨伐郑国 —— 这便是春秋史上著名的 “繻葛之战 ”。此战中,郑国军队大败周军,甚至一箭射中了周桓王的肩膀(“射王中肩”)。虽然郑庄公随后下令停止追击,并派人慰问桓王,避免了与王室的彻底决裂,但 “射王中肩” 的事实,已彻底宣告了周王室 “天下共主” 地位的终结 —— 从此,诸侯不再畏惧王室,春秋 “霸主政治” 的时代正式到来。

回顾 “周郑交质” 的始末,我们会发现:这场人质交换,从一开始就是一场失败的政治博弈。它没有换来周郑之间的信任,反而加速了双方的对立,最终导致了繻葛之战的爆发。而其根本原因,在于周王室的 “衰落” 与郑国的 “崛起” 已形成不可逆的趋势 —— 当权力格局发生变化,旧的礼制无法维系,新的秩序尚未建立时,“交质” 这种权宜之计,只能暂时掩盖矛盾,却无法解决根本问题。

四、笔法解析:《左传》如何用 “微言” 藏 “大义”?

《周郑交质》的价值,不仅在于其历史意义,更在于《左传》对这一事件的 “笔法” 运用 —— 通过简洁的叙事与精准的评论,暗含对 “礼崩乐坏” 的批判,这正是 “春秋笔法” 的核心。

首先,开篇 “周郑交恶” 四字,堪称 “一字褒贬” 的典范。“恶” 字,本指 “不好的关系”,但在《左传》的语境中,它暗含对双方的批评:周平王作为天子,不能以 “德” 维系诸侯,反而因猜忌试图分权,是 “失君道”;郑庄公作为诸侯,不能以 “忠” 辅佐王室,反而因不满质问天子,是 “失臣道”。一个 “恶” 字,既概括了事态,又定下了批判的基调 —— 双方都违背了 “君仁臣忠” 的礼制,这是 “交恶” 的根源。

其次,对 “交质” 过程的记载,《左传》采用 “客观陈述,不加评论” 的方式,但这种 “不评论” 本身就是评论。按照西周礼制,“天子无质,诸侯有质”—— 天子是 “天命所归”,其信用无需用人质来证明;而诸侯之间交质,也需遵循 “卑质于尊” 的原则(弱小诸侯向强大诸侯送人质)。如今,《左传》记载 “王子狐为质于郑,郑公子忽为质于周”,既不批评周平王的 “失尊”,也不指责郑庄公的 “越位”,但读者通过对比礼制与现实,自然能感受到其中的讽刺:天子与诸侯平等交质,本身就是对礼制的最大破坏。

最能体现 “春秋笔法” 的,是文末的 “君子曰”。《左传》常以 “君子曰” 发表评论,代表作者的价值取向。在《周郑交质》中,“君子曰” 明确指出:“信不由中,质无益也。明恕而行,要之以礼,虽无有质,谁能间之?” 这句话的核心是批判 “交质” 的无效性 —— 真正的信任,源于内心的真诚(“由中”),而非外在的人质;若双方能以 “恕道” 行事,用礼制约束自己,即便没有人质,也不会产生隔阂。反之,若内心无信,即便交换人质,也无法维系信任。

“君子曰” 还进一步指出,周郑交质的本质是 “失礼”:“苟有明信,涧溪沼沚之毛,苹蘩蕰藻之菜,筐筥錡釜之器,潢污行潦之水,可荐于鬼神,可羞于王公,而况君子结二国之信,行之以礼,又焉用质?” 这里列举的 “毛、菜、器、水”,都是最普通的物品,但只要心怀真诚,用礼制祭祀,就能献给鬼神与王公;而周郑两国作为 “君子之国”,却用 “人质” 来维系信任,这比用 “普通物品” 祭祀更失礼。这番评论,既批判了周郑双方的 “失德”,也重申了 “礼” 与 “信” 在政治关系中的核心地位 —— 这正是《左传》希望传递的 “大义”。

此外,《左传》对后续事件的记载,也与 “君子曰” 的评论形成呼应:交质后,周郑并未建立信任,反而走向 “抢粮”“伐郑”,这恰恰证明了 “质无益也”。这种 “叙事与评论结合” 的写法,让 “春秋笔法” 既有 “微言” 的隐晦,又有 “大义” 的明确,使读者既能了解历史事件,又能领悟其中的伦理价值 —— 这也是《周郑交质》成为经典的重要原因。

五、人物解读:平王的无奈与庄公的博弈

《周郑交质》虽篇幅短小,但其中的两位核心人物 —— 周平王与郑庄公,却展现出春秋初期统治者的复杂心态:平王的 “隐忍与无奈”,庄公的 “强势与博弈” ,共同推动了事件的发展,也折射出时代的变迁。

先看周平王 。平王是东周的开国君主,却也是一位 “悲情天子”—— 他继位时,西周已亡,王室被迫东迁,失去了关中的大片领土与经济基础,只能依赖郑、晋、秦等诸侯的支持。这种 “寄人篱下” 的处境,让平王始终处于 “想重振权威却无力” 的矛盾中。他想分权给虢公,并非单纯的 “猜忌”,更多是出于 “制衡” 的考虑:若郑国一家独大,王室终将被郑国控制,甚至可能重蹈西周的覆辙。但他又不敢公开与郑国决裂 —— 没有郑国的保护,王室可能会被其他诸侯吞并。

于是,平王的行为充满了 “无奈”:面对郑庄公的质问,他只能 “辞穷” 辩解;为了平息庄公的不满,他不得不让太子做人质 —— 这在西周时期,是天子绝不可能做出的让步。平王的无奈,本质上是 “王室实力衰落” 的缩影:当天子失去了 “天命” 的威慑力与 “军事” 的控制力,就只能用 “妥协” 来换取生存。而太子狐的去世,更是平王无奈的极致体现 —— 他本想用太子做人质来维系和平,却没想到太子会因此早逝,这不仅让他背负了 “害子” 的骂名,也让周郑关系彻底失去了缓和的可能。

再看郑庄公 。庄公是春秋初期的 “政治强人”,他既有 “平定共叔段叛乱” 的果断,也有 “与周王室博弈” 的智慧。庄公对周王室的态度,始终围绕 “利益” 展开:早年辅佐平王,是为了借助王室的 “卿士” 身份扩张领土;当平王想分权时,他立即质问,是为了维护郑国的政治利益;接受 “交质”,是为了向诸侯展示郑国的实力(能让天子送太子为质);后来 “抢粮”“抗王师”,则是为了报复王室的 “背叛”,巩固郑国的中原霸主地位。

但庄公并非 “无礼之辈”,他的博弈始终留有 “余地”:比如,在繻葛之战射中周桓王后,他立即下令停止追击,并派祭仲慰问桓王,理由是 “君子不欲多上人,况敢陵天子乎?” (君子不希望凌驾于他人之上,更何况敢欺凌天子呢?)—— 这番话看似 “尊王”,实则是为了避免郑国成为诸侯的 “众矢之的”。庄公明白,“挟天子” 可以,但 “灭天子” 不行 —— 若郑国彻底推翻王室,其他诸侯会以 “尊王” 为名联合讨伐郑国,反而不利于郑国的发展。因此,庄公的博弈,是 “既挑战王室权威,又不彻底推翻王室” 的精准平衡,体现了春秋初期诸侯 “实用主义” 的政治智慧。

平王与庄公的对立,本质上是 “旧秩序维护者” 与 “新秩序构建者” 的冲突:平王想维护西周的 “礼制秩序”,却无力做到;庄公想构建以郑国为核心的 “霸权秩序”,却又不能完全脱离王室的 “合法性”。 这种冲突,最终以 “交质” 这种畸形的方式呈现,而 “交质” 的失败,也预示着:西周的礼制已无法适应新的权力格局,春秋时代的 “霸主政治”,将成为新的历史趋势。

六、后世影响:“周郑交质” 如何塑造春秋格局?

“周郑交质” 虽只是周郑两国的一次短暂博弈,却对春秋时期的政治格局产生了深远影响,其影响主要体现在三个方面:

第一,它标志着 “王室衰微” 成为不可逆的趋势。 在 “交质” 之前,虽然周王室已东迁,但诸侯仍表面尊奉王室,如郑武公、晋文侯等,都以 “辅弼王室” 为荣;而 “交质” 之后,诸侯们看清了王室的虚弱 —— 连天子都需要用太子为人质来换取诸侯的信任,王室的 “天命权威” 已荡然无存。于是,越来越多的诸侯开始挑战王室权威:比如,齐桓公以 “尊王攘夷” 为名称霸,实则是 “挟天子以令诸侯”;晋文公在城濮之战后,敢召周襄王到践土(今河南原阳)参加会盟,史称 “践土之盟”—— 这些行为,在西周时期是绝不可能发生的,而其源头,正是 “周郑交质” 打破了 “天子不可挑战” 的神话。

第二,它催生了春秋 “霸主政治” 的诞生。“ 周郑交质” 后,周王室失去了约束诸侯的能力,中原地区陷入 “权力真空”—— 没有了天子的统一号令,诸侯之间为了争夺土地、人口与资源,开始相互攻伐。为了避免混乱,实力强大的诸侯开始以 “霸主” 的身份主持会盟、调解争端,这便是 “霸主政治”。而郑国,正是春秋初期第一个尝试称霸的国家 —— 郑庄公通过 “平定共叔段”“对抗周王室”“击败宋、卫等国”,成为中原地区的实际领导者,史称 “郑庄小霸”。 虽然郑国的霸权未能长久,但 “郑庄小霸” 为后来齐桓公、晋文公的 “春秋五霸 ” 格局奠定了基础,而这一切的起点,正是 “周郑交质” 所带来的权力格局变化。

第三,它加速了 “礼崩乐坏” 的进程,推动了 “法” 与 “术” 的兴起。 西周时期,“礼” 是治国的核心,天子与诸侯之间、诸侯与大夫之间,都以 “礼” 为约束 ;而 “周郑交质” 打破了 “礼” 的权威,让诸侯们意识到:只有实力与权谋,才能在乱世中生存 。于是,越来越多的诸侯开始抛弃 “礼” 的束缚,转而追求 “法”(如后来的管仲变法、李悝变法)与 “术”(政治权谋 )。比如,郑庄公的 “隐忍待发”(平定共叔段)、“强硬博弈”(对抗周王室),都是 “术” 的体现;而后来的齐桓公任用管仲改革,以 “法治” 强兵富国,也是对 “礼治” 的突破。可以说,“周郑交质” 是 “礼治” 向 “法治”“术治” 转变的重要转折点,它推动了中国古代政治思想的发展。

七、结语:经典的现代启示 —— 信任与规则的重要性

《周郑交质》虽记载的是两千七百多年前的历史事件,但其中蕴含的 “信任与规则” 的道理,对现代社会仍有深刻的启示。

从 “信任” 的角度看 ,“周郑交质” 证明:外在的约束(如人质)无法替代内在的真诚。 周平王与郑庄公交换人质,却未能建立信任,反而加剧了矛盾,其根本原因是双方都缺乏 “真诚相待” 的意愿 —— 平王想分权制衡,庄公想维护利益,双方都将 “利益” 置于 “信任” 之上。这启示我们:在现代人际交往、商业合作或国际关系中,真正的信任,源于 “换位思考” 与 “真诚沟通”,而非 “合同约束” 或 “利益交换”。若双方都心怀猜忌,即便有再多的 “外在保障”,也无法建立稳定的信任关系。

从 “规则” 的角度看,“周郑交质” 证明:当旧规则不适应新现实时,若不及时建立新规则,只会导致混乱。 西周的 “礼制” 是为 “天子尊、诸侯卑” 的权力格局设计的,而春秋初期 “王室衰微、诸侯崛起” 的新现实,已让 “礼制” 失去了约束力。但周平王与郑庄公都没有尝试建立新的规则(如明确王室与诸侯的权力边界),反而用 “交质” 这种旧规则之外的权宜之计来应对,最终导致矛盾升级。这启示我们:在现代社会,当技术、经济或社会结构发生变化时,必须及时调整或建立新的规则(如法律、制度),才能维系社会的稳定与发展。若固守旧规则,或用 “潜规则” 替代明规则,只会引发更多的矛盾与冲突。

此外,《周郑交质》还启示我们:“实力” 与 “责任” 必须匹配 。郑庄公拥有强大的实力,却没有承担 “辅弼王室、维护秩序” 的责任,反而以 “强凌弱”;周平王拥有 “天子” 的名分,却没有对应的实力,无法承担 “统领诸侯、稳定天下” 的责任。这种 “实力与责任不匹配” 的情况,是导致矛盾的重要原因。在现代社会,无论是个人、企业还是国家,都应追求 “实力与责任的平衡”—— 拥有实力的同时,也要承担相应的责任,这样才能赢得他人的尊重与信任,实现长远的发展。

两千七百多年过去了,“周郑交质” 的历史早已尘封,但这篇短文所承载的智慧,却依然闪耀着光芒。它提醒我们:无论时代如何变迁,“真诚” 与 “规则” 始终是维系社会秩序的基石,而 “实力与责任的平衡”,则是个人与集体长远发展的关键 —— 这,正是《周郑交质》作为经典的永恒价值。

读书笔记网络发布免责声明

1.内容来源与准确性 :本读书笔记内容来源于作者通过对公开资讯编辑、整理及创作,仅作为个人学习交流与知识分享使用,不构成任何专业建议或结论。笔记中内容的完整性、准确性及可靠性无法保证,仅供参考。

2.版权声明 :本读书笔记所涉及的原内容版权归原作者及版权所有人所有。若笔记中内容侵犯您的合法权益,请及时与我联系,我将在核实后立即删除相关内容。

3.使用风险 :读者依据本读书笔记进行学习、研究或其他活动所产生的一切后果及责任,均由读者自行承担,本人不承担任何直接或间接责任。

4.声明更新 :本人有权根据实际情况对本免责声明进行修改和更新,无需另行通知。修改后的声明一旦在页面公布,即视为已通知所有访问本读书笔记的用户。

相关问答

言不由衷是什么意思

[回答]汉语成语指话不是打心眼里说出来的,即说的不是真心话。形容人心口不一。出自《左传隐公三年》:“信不由中,质无益也。”杨伯峻注:“人言为信,中同...

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏