福州万寿桥传说?

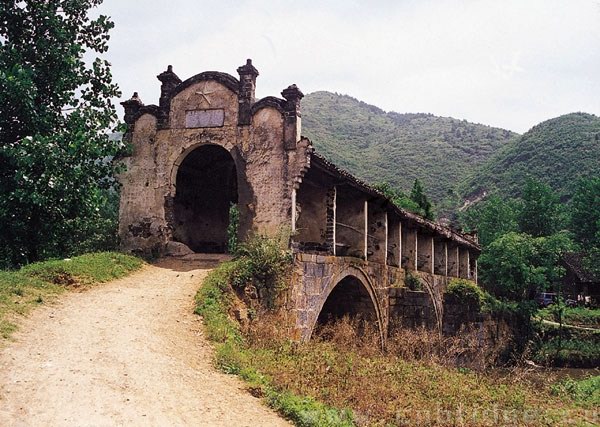

万寿桥历史最早可以追溯到北宋元祐八年,时任福州太守王祖道依托江中楞岩洲为中点造浮桥。1103年(北宋崇宁二年),王祖道再任福州太守,有感于浮桥常被风浪冲垮,于是发起募捐,将浮桥改为石墩桥,只用石条叠砌,立于水中,左右无护栏,俗称"跳墩桥"。1141年(南宋绍兴十一年)建成。

1303年(元朝大德七年),万寿寺僧人王法助得到元成宗铁木耳的嘉许,募集数百万贯资金,奉旨把万寿桥改建成简支石梁石板桥,桥上的石栏杆上雕刻着许多各种形态的石狮,桥头和桥尾还建有亭子,供人休息,大桥前后建造共花了19年时间,到1322年(元至治二年)才竣工,桥长391米,宽4.5米,共87孔,成为横跨闽江的第一座大型石桥

桥落成后,时人为纪念王法助修桥功绩,以其主持寺院“万寿”之名作为桥名。元翰林学士马祖常为桥作记,并题写“万寿桥”三字,刻于桥上。人们还重建了桥边万寿寺,称万寿头陀寺,祀法助像于寺内立有镌《头陀寺法助禅师赞》的石碑。碑文曰:“仁哉我师,功德堪思。台江观海,善愿心持。十方普渡,辛苦不辞,架桥叠石,再世成立。往来行旅,络绎奔驰。昔忧险阻,今乐坦夷。其利溥也,施及来兹。是宣享祀,在此江湄。”

德川庆喜为什么也叫一桥庆喜?

德川庆喜也叫一桥庆喜,是因为其在弘化4年继承一桥家。 出生于德川御三家之一的水户家,父为德川齐昭,母登美宫吉子为齐昭的正室,庆喜在众多兄弟中排行第七。1847年(弘化4年)继承一桥家。在将军家定的继嗣问题上,被所谓一桥派拥立,与井伊直弼等南纪派推举的家茂相争而失败。安政大狱时,受“隐居”“谨慎”处分,井伊死后获赦。庆喜面对日渐衰落,原希望在继承后借助法国协助进行西化(取得法国贷款600万美元以招募法国军官、购买兵器及船只,并组成日法的公司发展工商贸易),重提公武合体以改革幕政。 1862年(文久2年)幕政改革后,担任将军后见职,推行维持幕权、公武合体的政策。1866年(庆应2年)第十四代将军家茂死后,庆喜任将军。在法国公使罗什的建议和援助下,吸取欧式制度进行幕政改革,设想建立一个以德川氏为中心的统一权力结构。不料1866年7月,法国新外相穆斯蒂(Marguis de Moustiers)出掌政府,不再支持法国公使罗叔亚联结幕府的外交路线,反而与英国采取同一阵线,倾向组成解除幕府的公议政体;庆喜顿失外援,加上在1866年尾,一直支持公武合体,反对倒幕的孝明天皇暴毙(因此有传是倒幕派所为),更使庆喜维护幕府政权合法性的美梦幻灭。

万州长生大桥介绍?

万州区长生河南大桥工程天仙湖支流长生河段,具体位置为现状沙河浮桥旁,为连接城市副中心社区组团间的重要通道。该段河道宽度138米,为保证桥梁整体性及安全性求,桥梁总长156米,道路总长244.99米,设计时速30公里/小时。桥梁和道路宽度均为25米,其中两侧人行道各5米,中间双向四车道15米。桥面高度高于现状河堤近2米。大桥桥墩采用桩柱式桥墩,墩柱及桩顶均设置一道系梁;基础均釆用钻孔灌注桩基础,以中风化泥质砂岩为持力层。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏